本にベタベタ付箋を貼る人は三流…トップ5%の社員達が実践する「読書が頭に残り、行動が変わる」付箋の神ワザ

読書中に気になるページに付箋を貼る人は多い。企業の働き方支援をするクロスリバー代表の越川慎司さんは「仕事で結果を出し続ける各社の人事評価トップ5%の社員の付箋の使い方は、その他の社員のそれとは大きく違った」という――。

※本稿は、越川慎司『AI分析でわかったトップ5%社員の読書術』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)の一部を再編集したものです。

■自分だけの「秘密ノート」を用意する

読んだ内容を記憶に留め、活用するためには、アウトプットの工夫が欠かせません。

そこで、読書習慣を定着させるための一つの方法として、自分だけの「秘密ノート」を用意してみてはいかがでしょうか。5%社員に行ったヒアリングでは、読書の後に感想をノートに書き留める人が多いことがわかりました。

彼らからはノートに書くことで、読書の理解度や満足度が高まるという意見が多く聞かれました。中には、他人に見られることのない、自分だけの秘密のノートを使うことで、読書を続けることが楽しくなると答える人もいました。

読書はカタチから入っていいのです。読後の感想用のノートを用意することで、読書への意欲が高まり、習慣化のきっかけになります。それも、他人の目を気にせず、自由に感想を書き込めるような、自分だけの秘密ノートがおすすめです。

ノートを選ぶ際には、いくつかのポイントを押さえておくと良いでしょう。まず、手に持ったときにしっくりくるサイズを選びましょう。読書の時間がより快適になります。

次に、書き心地の良い紙質を選ぶことで、ペンを走らせるのが楽しくなります。

また、好きなデザインを選ぶことで、ノートを開くたびにワクワクする気持ちになれます。持ち運びやすい軽さも重要ですね。いつでもどこでも読書を楽しむことができます。

最後に、ページ数が多いものを選ぶことで、たくさんの本を記録することができます。自分の好みや読書スタイルに合ったものを選んでみましょう。

ノートの使い方は人それぞれですが、いくつかの方法を参考にしてみてください。まず、読んだ本のタイトル、著者名、読んだ日付を記入しましょう。後から読み返したいときに便利です。次に、印象的な文章やシーンを書き出してみましょう。読書の記憶を鮮明にすることができます。自分の感想や意見を書き出すことで、読んだ本への理解を深めることもできます。

さらに、本から学んだことをメモすることで、学びを活かすことができるでしょう。また、ノートを使うことで、読書の習慣化を促進することもできます。ノートは自分だけのものですから、他人の目を気にしなくて大丈夫です。

この効果の再現実験として、371名の一般社員に、読後に感想をノートに書く実験を行ってもらったところ、感想記入後に自己効力感が高まり、読書習慣の定着につながりやすくなることがわかりました。

読書の習慣化は一朝一夕にはできませんが、自分だけの秘密ノートを使ったアウトプットを続けることで、少しずつ読書が生活の一部になっていくはずです。自分なりのノートの使い方を見つけて、読書をより楽しく、意味のあるものにしていきましょう。

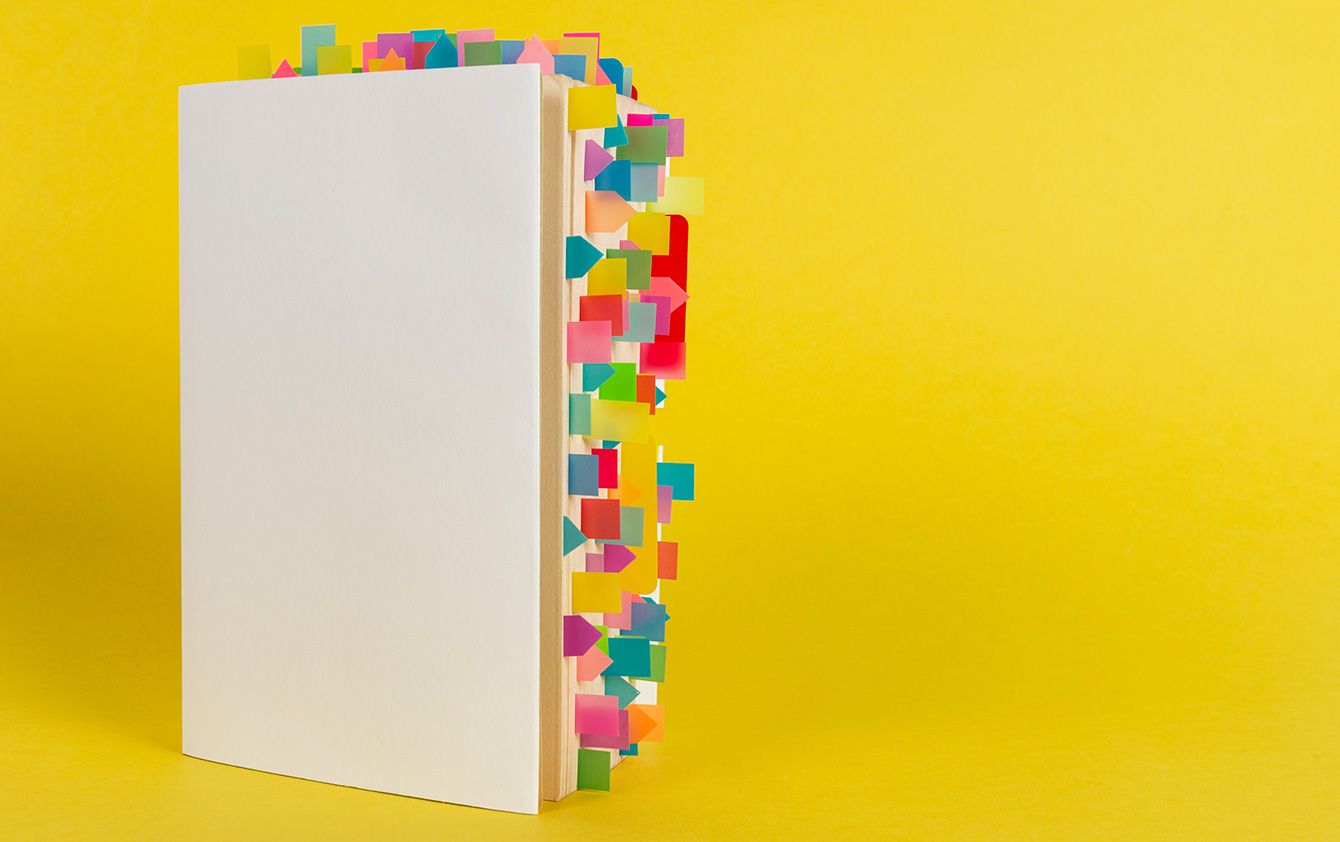

■小さな付箋を用意する

5%社員は付箋をよく使います。79%の人が気になるところに小さな付箋を貼っていたのです。しかし、一般社員も57%の人が付箋を使っていました。付箋の使用率には大きな差がありませんでしたが、読後の活用法に「違い」があったのです。

5%社員は付箋を使う際、単に気になる箇所にただ貼るだけでなく、その後の活用方法に工夫を凝らしていました。

まず、彼らは付箋の色分けを徹底していました。たとえば、赤い付箋は重要な概念や定義、黄色は自分なりの解釈やアイデア、緑は質問や疑問点、といった具合に用途別に色分けしていたのです。このシンプルな方法で、後から付箋の意味を瞬時に理解できるようになります。

さらに、5%社員の中には、付箋に番号を振っていく人もいました。一冊の本の中で何度も読み返すべき最重要ポイントには「R1」「R2」(R=Reread「再読」の頭文字)と書いた付箋を貼り、実践したいと思うポイントには、「A1」「A2」(A=Action「アクション」の頭文字)と書いた付箋を貼っていました。

このように工夫することで、同じ色でも内容が整理でき、後で簡単に振り返ることができるようになります。簡単なアクションプランや、読んだ内容をどのように自分の仕事や業務に適用できるかのメモを書き込む人もいました。これにより、知識が抽象的なもので終わるのではなく、具体的な行動に落とし込まれるのです。この習慣は、知識を行動に移すことの大切さを物語っています。

また、付箋を使って書籍内での「対話」を試みている人もいました。著者が提起した問題や提案に対し、自分なりの解答や意見を記録していたのです。たとえば、付箋に「同意」や「相違」、「確認」、「検証」というように自身の見解や読後の行動を書いていたのです。これにより、読書が一方的な情報の受け取りから、読者自身も参加するアクティブな学習へと変わります。

5%社員の中には、使い道をさらに広げている人もいました。付箋を書き終えた後、専用のノートやファイルを作り、そこに付箋を分類して貼り直していたのです。マインドマップのように因果関係を明らかにしながら知識を体系化している人もいました。

これは「親和図法」と呼ばれるものです。付箋をテーマ別に分類してノートに移し替えることで、視覚的に知識がまとまり、関連付けて理解しやすくなると教えてくれました。

ノートには、それぞれの付箋の出典である本のタイトルとページも記載するよう心がけていました。そうすることで、後から振り返ったときに、本を読み返しやすくしているのです。

■「知的資産」を生み出す5%社員の付箋の使い方

また、ノートを見返す際、付箋を剥がして別の場所に移動させたり、新しい付箋を付け加えたりと、絶えず再構築を行っている人もいました。

これは知識をアップデートし続ける姿勢の表れでもあります。固定観念に囚われることなく、新しい気付きを取り入れなら知識を常に進化させていくのが5%社員の特徴なのです。

このようにノートに付箋を移し替えることで、複数の本からの知識が一つのノートにまとまり、5%社員独自の「ナレッジ(知識)資産」が生み出されていきます。

つまり、ただ本を読むだけでなく、自分なりの解釈を加え、関連付けを行い、知識を体系化していくプロセスを経ることで、本来の価値を超えた「知的資産」が生まれるのです。一見些細な付箋の使い方にも、彼らの卓越した学習法が垣間見えます。

このような付箋の活用法は、読書をより深く、より実践的にする方法として有効です。しかし、付箋を使うことが目的ではありません。重要なのは、読んだ内容をアクションに落とし込み、仕事に活かしていくことです。

付箋は知見を記録していくための小さなツールに過ぎませんが、使い方一つで、その意味は大きく変わります。

----------

越川 慎司(こしかわ・しんじ)

株式会社クロスリバー代表

元マイクロソフト役員。国内および外資系通信会社に勤務し、2005年に米マイクロソフト本社に入社。2017年にクロスリバーを設立し、メンバー全員が週休3日・完全リモートワーク・複業を実践、800社以上の働き方改革の実行支援やオンライン研修を提供。オンライン講座は約6万人が受講し、満足度は98%を超える。著書に『AI分析でわかったトップ5%リーダーの習慣』、『AI分析でわかったトップ5%社員の習慣』(共にディスカヴァー・トゥエンティワン)、近著に『29歳の教科書』(プレジデント社)がある。

----------

プレジデントオンライン

関連ニュース

- 【第1回】「超一流社員が4月に読む本はなぜ薄い?」トップ5%社員が人に勧められてネット購入までに要する「驚きの秒数」

- なぜ本屋に行くと運が上がるのか…グーグル勤務で気づいた「アマゾンより本屋に足を運ぶべき」納得の理由

- 仕事ができて出世する人ほど当てはまる…「頭のいい人」が仕事中、常にやっている"シンプルな作業"

- これをやるだけで時間に追われることが一切なくなる…大量の仕事をこなす人が"手帳に書いていること"

- 定年後は「月5万円の収入」で生活できる…節税でも新NISAでもない「人生後半」にやるべき"たった一つのこと"

最終更新:4/5(土) 10:17