ポートフォリオ

「地下一階の銭湯」「大量の座れる場所」「コンセント」まで。原宿に爆誕「ハラカド」訪れた私が”呆然(ぼうぜん)”とした理由とは?

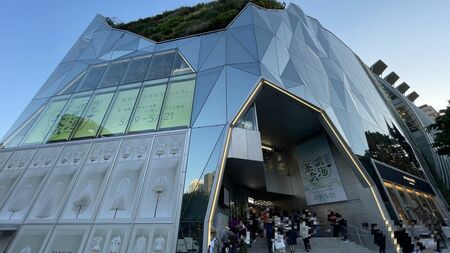

原宿に「ハラカド」という施設がオープンした。4月17日のことだ。高円寺にある有名な銭湯「小杉湯」、それに「TENGA ショップ」など「尖った」テナントが入居していることもあって、オープン前から話題となっていた。開業後も多くの人が訪れ、各種メディアでも多く取り上げられたようだ。

■『ガイアの夜明け』でも密着された

そして、人気テレビ番組『ガイアの夜明け』でも密着されたという。実は、私の担当編集は『ガイアの夜明け』の大ファンで、ネタ相談をしていると、すぐに『ガイアの夜明け』の話をする。今回も例に漏れず、『ガイアの夜明け』話が始まったのだが――。

「『ガイアの夜明け』ってなんていうか、時々、『大企業はお金が余ってるのかなあ』という回があるんですよね。大企業の人たちが、自分たちの思い優先でお金を注ぎ込んでいるというか、採算度外視でやっている感じ。ハラカドの密着回は、まさにそれで、番組を見てて『まるで貴族の遊びだな』と思いましたよ」

などと言う。酷評である。

ハラカド関係者に個人的な怨恨でもあるのか? と思って詳しく聞いてみると、サウナーの彼は、小杉湯の中に「サウナがなかった」という落胆があまりにも大きすぎ、それでだいぶ批判的な論調に傾いたそうだ。サウナー、怖い。

【画像】「地下一階の銭湯」「大量の座れる場所」「コンセント」まで…原宿「ハラカド」驚きの様子を見る(12枚)

しかし、サウナがないという一点張りでハラカド全体を「貴族の遊び」だと評するのは、ハラカドがかわいそうだ。というか、逆にそんな面白い表現をされたら、気になるじゃないか。行ってみたい。ということで、実際に行ってみた。「ハラカド」は「貴族の遊び」なのか。

結果、わかったこと。

確かに、ハラカドは「貴族の遊び」だった。でも、それがゆえに昨今の商業施設とは一線を画しており、「文化が育つのは、こういう場所からなのかもな?」とすら思った。

どういうことか。

■尖ったテナントの多さ

最初に、ハラカドの概説を紹介していこう。

2024年4月17日にオープンしたハラカドは、神宮前交差点の「カド」に位置している。交差点の斜め向かいには、「オモカド」(かつての東急プラザ表参道)があり、原宿の中心的な場所に建っている。

ハラカド自体は、かつて原宿に存在した「原宿セントラルアパート」に大きな影響を受けている。そこには多くのアーティストたちが住み、文化活動をしていた。セントラルアパートがあったのは、「オモカド」の方だが、その斜め向かいにあるハラカドも、その強い影響下にある。こうしたことを意識してか、館内にはカルチャーコンテンツを意識したテナントも多い。

建物自体は地上7FにGF(グラウンドフロア)とB1Fがある計9フロア。B1Fに小杉湯があり、1F~3Fがショップやギャラリーなどのフロア、4Fが広場空間(あとで説明する)、5F~7Fは飲食フロアと屋上庭園がある。

ショップも飲食フロアも、他の商業施設でよく見るような「定番」ラインナップはあまりなく、オリジナリティーが重視されたテナント構成になっている。

例えば、3Fはアートギャラリーやクリエイティブ・スペースが大半を占めているし、5Fには鳥羽周作シェフがプロデュースする、<新時代のファミレス>と謳った「FAMiRES」などもある。

カルチャーの中心地として、他の商業施設との違いを見せてやろう、という意気込みをひしひしと感じる。『ガイアの夜明け』を見た担当編集は、もしかすると、こうしたある種の尖ったテナントを詰め込んだ構成に「貴族の遊び」感を見たのかもしれない。まあ、なんとなくはわかる。

いや、しかしですよ、実際にここ、訪れてみると、まったく別の意味で「貴族の遊び」感を抱くのだ。

特に4F。実は、このフロアにはテナントが1つしか入っていなくて、その他はほとんどがただ、おしゃれな空間にイスやらベンチやらが置かれてそこにだらっといることができる場所になっている。

私にとって、この空間の使い方はなかなかに衝撃的でさえあった。

実は、こうした特徴は、ハラカドの他の空間でも感じることだ。特に5F以降、レストランフロアなどにも、どのお店にも属さないような椅子などが多く置かれている。

■屋上も「座れるイス」が多く置かれる

また、屋上庭園にも多くのイスが置かれ、座ることができる。

私が行ったときも、そこに人種を問わず、さまざまな人が座って、話したり、スマホをいじったり、ぼんやりしていた。なんだか、こういう空間はいいなあ。

さらに驚いてしまったのが、屋上庭園にあるテーブルだ。座ることはできないのだが、実は至る所にコンセントがある。

すごい、便利。いつも行っちゃいそう。人々が都市の中で滞留するときに、重要な要素の1つになっているのが、「充電できる場所」の存在だ。これは世の真理だが、スマホの充電はすぐに無くなる、のに、私たちは生活のほとんどをスマホに頼っている。だから、充電する場所は、重宝する。

しかも、ハラカドのここは、無料なのだ。若い人にとっては、一種の桃源郷のような存在だといえる。

なんといいますか、全体としてまとめると、「余白が多い」「余裕がある」ということを感じる空間だった。その点では、担当編集が言っていた「貴族の遊び」はある意味では当たっているといえる。

■「貴族の遊び」は何をもたらすのか?

実は今書いてきたような特徴は、特に、現在の若い人々が都市の中で行き当たっている問題を解決してくれているともいえる。

このところ私は、若い人の行動や、あるいは都市の様子を眺めながら、「せんだら需要」という言葉を提唱している。これは「1000円でだらだらできる場所に対する需要」のことで、例えば、カフェなどが流行しているのは、この一つの現れだと書いた。特に都心では、「せんだら」できる場所が減っていて、もっとも手軽な「せんだら」消費ができる場所としてカフェが選ばれているのではないか、という仮説だ。

興味深いのは、ハラカドはこうした「せんだら」需要に確かに応えるものだということだ。4Fの広場もそうで、全体として座る場所が多く、そこで無料で時間を潰すことができるし、なんならスマホの充電をすることもできる。

その意味で言えば、こうした「貴族の遊び」は、ハラカドに若い人を呼び込むことになりそうだ。

先ほども書いた通り、ハラカドはかつての「原宿セントラルアパート」のように若いクリエイターたちが集まり、新しいカルチャーを創造する場所を目指している。「若者の街」としての原宿の地位向上を目論んでいる、というわけだ。

その意味でいえば、こうした施設の狙いは、ある種の「貴族の遊び」で解決できることになる。ハラカドは、ある種の「余白」で、若い人を呼び込むことに成功しそうだ。

■若者を呼び込んだうえで、「選別」もしている?

しかし、私がここを訪れて感じたのは、むしろ、そのようにして、多様なさまざまな人を呼び込んでいるように見えて、実は、ハラカド自体が、かなり、そこにマッチする人を「選別」しているようにも思えること。そこにもう一つの「貴族の遊び」感がある。

先ほども書いた通り、そこに入っているテナントは、現代の人々に馴染み深いものではない。どこかエッジの利いたようなラインナップが揃っている。

例えば、2・3Fにある「COVER(カバー)」というギャラリーは、普通の若者が立ち入るには、ちょっと勇気がいるような空間だ。

公式サイトによると「出版社からの提供および一般の方からの寄贈で集まった約3,000冊を超える雑誌が集まる雑誌ライブラリー」で、『ガイアの夜明け』でも密着されていたのだが、なかなかエッジが利いている。

例えば月替わりで開催されるという企画展第1弾は、「約50誌の雑誌創刊号を展開」するというもの。

「今の時代に、雑誌の創刊号を好む若者がどれだけいるのか?」「プロデュースする会社(日販の子会社)の都合が出過ぎてないか?」……というツッコミはさておき、「選別」には良さそう。雑誌が読まれなくなっている現代において、その創刊号に興味を持つ若者は、相当に文化的だからだ。

これはあくまで企画展だが、無料の空間に行くためには、そうした、ある種の背伸びが必要な空間をかき分けて、行く必要がある、ということだ。加えて、インバウンドの外国人も多いし、ちょっと怖い。ある種の間口の狭さがハラカドにはある。

でも、こうした「選別」を、私は全く悪いものだとは思わない。むしろ、「原宿セントラルアパート」のように、一流のクリエイターたちが集まり、そこをカルチャーの拠点にしていくためには、ある種の「選別」が当然必要だろう。

原宿には、かつて日本ではじめてのクラブである「ピテカントロプス・エレクトス」があった。そこには、YMOをはじめとする、1980年代の文化人たちが多く集った。劇作家としても知られる宮沢章夫は、「(ピテカントロプス・エレクトスに)足を踏み入れると、奇妙な緊張感がある。なにか、敷居の高さみたいな」と表現している。「ださいやつは来るな、という閉鎖性があった」とも言う(『東京大学「80年代地下文化論」講義』)。

しかし、宮沢はそれを否定的には捉えていなくて、むしろそのような「選民性」があったからこそ、そこはカルチャーの中心地として流行したのだという。同じ原宿に居を構えた「原宿セントラルアパート」もまた、同じような空気感が漂っていたのではないか。

思えば、カルチャーがそこで芽生えるためには、ある種の「選民思想」が必要なのかもしれない。初期のヴィレッジヴァンガードもそうだ。創業者の菊地敬一は「センスの悪いやつは相手にするな」と言い切った。むしろ、その特権意識こそ、ヴィレヴァンをヴィレヴァンたるものにしていた。

■「余裕」と「選別」が文化を作る

このように思うと、ハラカドが持っている、ある種の「貴族の遊び」っぽさは、同時に、そこに訪れる人を「選別」することにもつながり、ひいてはそれが、ハラカドを「カルチャーの場所」にしていくのかもしれない。

まとめると、こういうことになるだろう。

「ハラカドは、昨今の商業施設トレンドに逆行する、余白や余裕を感じさせる場所で、現代の都市には貴重な滞留空間になりうる。しかし、その一方で、“センス”によって若者をしっかり選別しており、原宿を文化の発信地に回帰させようという野心が感じられる」

昨今、渋谷や原宿から若者が消え、新大久保などに大移動しているという。

そんな逆境にあって、ハラカドは、日本のカルチャーの拠点になるか。そして、原宿に若者を、とくに「センスのいい若者」を呼び戻すきっかけになるのか。

今後の展開に期待だ。

東洋経済オンライン

関連ニュース

- 大量閉店「イトーヨーカドー」どこで間違えたのか

- 無印良品「欧州で破産」報道から見る変化の現実

- ファミレスが「時代遅れ」になってきてる深い理由

- スタバで「フラペチーノ」飲む人が知らない"真実"

- 常にガラガラ「渋谷モディ」スタバだけ満員の理由

最終更新:5/23(木) 11:11

注意事項

- Yahoo!ファイナンスについて

- 株式、国内指数、ETF、REIT等

- 世界の株価指数

- 米国株

- FX経済指標

- 投資信託

- 時系列

Copyright © 2024 Toyo Keizai, Inc., 記事の無断転用を禁じます。

© LY Corporation