「頭がいい人ほど字が汚い」のはいったいなぜ?超難関の“東大理3”に合格した生徒が語った理由

記憶力や論理的思考力・説明力、抽象的な思考能力など、「頭がいい」といわれる人の特徴になるような能力というのは、先天的に決められている部分があり、後天的に獲得している能力は少ないと考える人が多いのではないでしょうか。

その考えを否定するのが、偏差値35から東大合格を果たした西岡壱誠氏です。漫画『ドラゴン桜2』(講談社)編集担当の西岡氏は、小学校、中学校では成績が振るわず、高校入学時に東大に合格するなんて誰も思っていなかったような人が、一念発起して勉強し、偏差値を一気に上げて合格するという「リアルドラゴン桜」な実例を集めて全国いろんな学校に教育実践を行う「チームドラゴン桜」を作っています。

そこで集まった知見を基に、後天的に身につけられる「東大に合格できるくらい頭をよくするテクニック」を伝授するこの連載。連載を再構成し、加筆修正を加えた『なぜか目標達成する人が頑張る前にやっていること』が1月29日に発売されました。連載第176回は、賢い人ほど字が汚い謎についてお話しします。

■頭がいい人ほど字が汚いのはなぜ

「頭がいい人は字が汚い」という話をみなさんはご存じでしょうか? 「頭がいい人」と聞くと、字がきれいなイメージがありますが、むしろ逆で、頭がいい人は字が汚い場合が多い、という話です。

これは実は予備校業界の中だと非常に有名な話です。もちろん全体的な傾向の話で、とても字が綺麗で頭がいいという人もいるわけですが、トップオブトップの成績を取っている生徒ほど、字が汚い場合が多いのだそうです。

いったいなぜなのでしょうか? 僕たちが実施している2025年の東大合格者に対するアンケートの中で、東大理3に合格した生徒が、こんなことを述べていました。

「丸つけ以外は基本全部黒色ボールペンでノートを書いて、試験のとき以外は字をめちゃくちゃ崩して書くスピードを上げていた。これによって、勉強の効率を高めていた」

つまりこの生徒は、字をきれいに書こうとしたり、色を使い分けたり、消しゴムを使ったりせずにノートを取ることで、書くスピードを上げていたというわけですね。

たしかに、字を丁寧に書こうとしたり、ノートをきれいに取ろうとすると、どうしても、時間がかかってしまいます。そうなると、問題を解くスピードが落ちてしまったり、次に進める学習の速度が遅くなってしまいます。そうならないようにするために、わざと字を崩して書いて、スピードを上げる勉強法を実践していたわけですね。

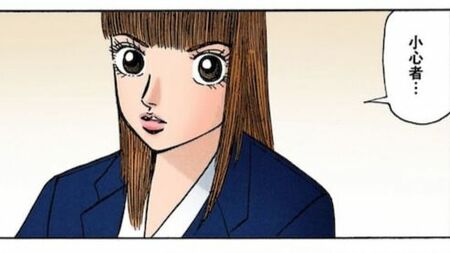

スピードと勉強の関係について、漫画『ドラゴン桜』ではこのように描かれています。

※外部配信先では漫画を全部閲覧できない場合があります。その際は東洋経済オンライン内でお読みください

このように、スピードが速ければ速いほど、学力は上がりやすいということですね。

字がきれいじゃないからと言って字を消したり、書き損じたところに消しゴムを使って何度も消したりする時間をカットしたほうが学力的には上がりやすいということですね。だから、頭のいい人ほど字が汚くなってしまうのかもしれません。

■頭の回転と字を書くスピードが関係?

また、「頭の回転の速さに、文字を書くスピードが追いついていないのではないか」という意見もあります。思い付いたことを書きとどめるスピードが、文字を書くスピードに追い付かず、崩して書かないと頭の回転のスピードに手が追いつかないというわけですね。

この説が正しいかはわかりませんが、「字がきれいだから頭がいい」というわけではなく、むしろ崩して書いたほうが、学力が伸びるかもしれないというのは知っておいてもいいかもしれません。

受験勉強や、子どもへの教育など、西岡壱誠さんへの質問を募集しています。こちらの応募フォームからご応募ください。

東洋経済オンライン

関連ニュース

- 同じ学力でも「東大受験で明暗」いったいなぜか

- 「東大理3に合格する子」は"面倒を嫌う"その理由

- 「東大理3合格した子」に共通"結果が出る勉強法"

- 「共通テスト国語」東大生から"疑問噴出"の中身

- 東京理科大「数学で出題ミス」広がる学生の動揺

最終更新:3/25(火) 12:02