ポートフォリオ

トリシェ氏が日銀総裁だったら? 円安と利上げめぐる「とんでも予想」の現実味は

4月末に一時1ドル160円台をつけるなど円安は依然続き、さらなる円安加速を予想する声もあります。その場合、日銀が通貨防衛的な利上げに踏み切る可能性は高まると、第一生命経済研究所・藤代宏一主席エコノミストは指摘します。藤代氏の寄稿です。

日米金利差だけで動くわけではない為替動向

筆者は米ドル/円(USD/JPY)が145円に向かうとの見通しを維持しています。米国の中央銀行にあたるFRB(連邦準備制度理事会)の利下げによって日米金利差が縮小し、USD/JPYが円高方向に転換するという展開で、こうした見通しは筆者を含む多くの市場関係者が示しています。2022年3月以降、FRBが5%超の利上げを実施したのを横目に円安が進行してきた経緯を踏まえれば、そうした説明経路は自然に思えます。

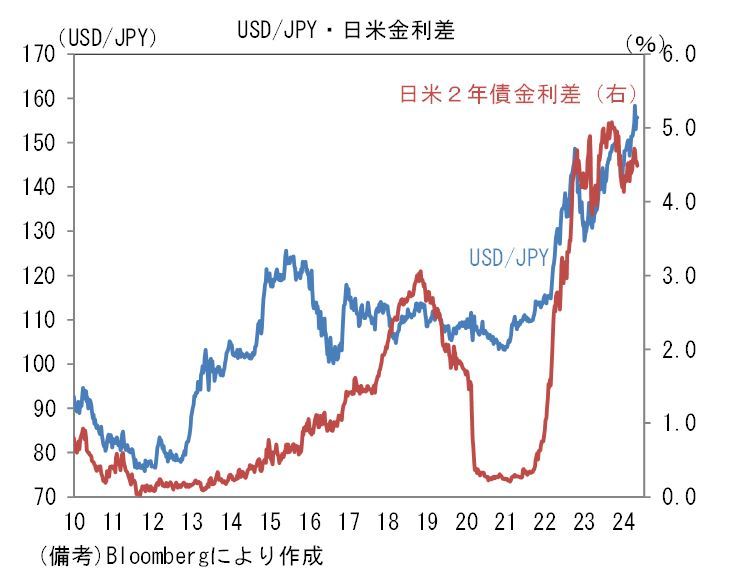

もっとも、為替は日米金利差だけでは決まりません。このことを再認識しておく必要があるでしょう。そこであらためて日米金利差とUSD/JPYを振り返ると、その説明力の弱さが浮き彫りになります。例えば急速な円安が進行した2013~15年において、USD/JPYと日米2年債金利差の関係は、水準・方向感ともにかなり脆弱でした。政策金利の見通しを反映する2年金利の変動はキャリートレード(相対的に金利の高い通貨を多く保有することでより多くの金利収入を得ようとする取引)における最も重要な要素ですが、当該期間に連動性が失われたことは金利差モデルの限界を意味していると思われます。

また日米2年債金利差が急速に縮小した2019~2021年においても、両者の関係は脆弱でした。そして日米10年債金利差も2014~16年、2018~20年などのように連動性が失われていた時期があります。2022年春以降の円安進行の背景に日米金利差拡大があったことは否定しようのない事実ですが、過去のデータは日米金利差が絶対的な存在でないことを浮き彫りにしています。そもそも為替を説明する理論には購買力平価説や金利平価説などがあり、市場関係者の注目はその時々の状況によって異なります。過度に金利差を注目することには慎重であるべきでしょう。

急拡大するデジタル赤字、さらに円安が進む可能性も

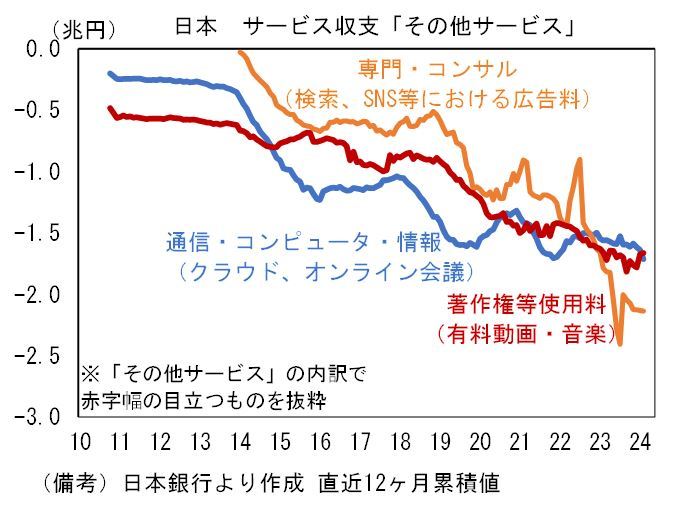

FRBの利下げと日銀の(小幅な)利上げによって日米金利差が縮小したとしても、貿易・サービス収支の恒常的な赤字を踏まえると、さらなる円安が進行することも考えられます。東日本大震災以降に原油や天然ガスといった鉱物性燃料の輸入増で貿易赤字の体質が定着する中、過去10年は米テック企業への支払い(クラウド、SNS経由の広告料等、オンライン会議、有料動画・音楽配信)、いわゆるデジタル赤字が急激に拡大し、今や構造的な色彩を帯びていることから、サービス収支の赤字幅は拡大傾向にあります。

貿易・サービス収支が赤字の状態は、外為市場で実需のドル買い需要が超過していることを意味しますから、常に円安圧力が生じていることになります。当面は旅行収支の黒字幅拡大によって貿易・サービス収支の改善が期待されるものの、デジタル赤字が計上される「その他サービス収支」の赤字が解消する可能性は極めて低く、サービス収支が黒字に転じる見込みは薄いと判断せざるを得えません。5年などといった長期でみれば、製造業の国内回帰(輸出モデルへの切り替え、リショアリング)、日系海外現地法人からの配当還流(税制改正による還流促進の実施、いわゆるリパトリ)、対内直接投資の増加などといった円高要因も発生し得ますが、これらは近い将来において為替市場の中心的な材料になるものではありません。

物価の番人に徹したECB総裁を再評価する声

やや極端な前提かもしれませんが、仮にUSD/JPYが170、175、180と次々に水準を切り上げるなら、日銀が通貨防衛的な利上げに踏み切る可能性は高まると考えておくべきでしょう。その場合、日銀は利上げの理由をどう説明するでしょうか。筆者は日銀が「物価一点集中主義」を採用すると見ています。ここでいう、物価一点集中主義とは「物価のみ」に焦点を当てる政策態度で、換言すれば物価の番人に徹する姿勢といった具合です。「物価は日銀、景気その他は政府」という役割分担の下、消費者物価上昇率が2%を超えるならば、中央銀行は物価上昇の質にこだわらず、粛々と利上げを実施することになります。

それに近い政策態度を採っていた事例として、トリシェ総裁(2003~2011年)が率いたECB(欧州中央銀行)があります。トリシェ総裁は、ギリシャの財政不安に端を発する債務問題が広がりを見せていた2011年4月と7月に、原油高を直接的な原因とする物価上昇に対して利上げを講じました。この利上げに対して批判的な議論は多く、特に当時は一部の識者が酷評しましたが、高インフレを経験した最近になって、物価の番人に徹したトリシェ総裁を再評価する声は増えつつあるように思えます。

消費者物価上昇率が2%を超えている現状、「もしもトリシェ氏が日銀総裁だったら」、日銀は連続的な利上げに動くのではないでしょうか。円安による輸入物価上昇を防ぐために果敢な利上げが断行されるとみられます。表向きは輸入物価の安定ですが、為替を念頭に置いているのは明らかでしょう。現時点では「とんでも予想」に近い話ですが、頭の片隅に入れておかねばならない展開に思えて仕方がありません。

----------------------

※本資料は情報提供を目的として作成されたものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。作成時点で、第一生命経済研究所経済調査部が信ずるに足ると判断した情報に基づき作成していますが、その正確性、完全性に対する責任は負いません。見通しは予告なく変更されることがあります。また、記載された内容は、第一生命ないしはその関連会社の投資方針と常に整合的であるとは限りません。

THE PAGE

関連ニュース

- 円安は無視できない水準に? 通貨防衛的な日銀利上げはあるのか

- 日銀「7月の追加利上げ」確率は上がった? 所定内給与の伸びと進む円安

- 日経平均が史上最高値更新 日本でも欧米並みの賃金インフレが起こる?

- 円安阻止へ日銀は利上げするべきなのか?

- 急激に進む円安は止められない? 今さら聞けない為替のキホン【Q&A】

最終更新:5/23(木) 17:30

注意事項

- Yahoo!ファイナンスについて

- 株式、国内指数、ETF、REIT等

- 世界の株価指数

- 米国株

- FX経済指標

- 投資信託

- 時系列

Copyright © 2024 (C)LY Corporation. All Rights Reserved. 記事の無断転用を禁じます。

© LY Corporation