ポートフォリオ

「上には甘く、下に厳しい」…「捕虜」となって生還した旧日本海軍の軍人に対する、あまりに対照的な対応となった「二つの事件」

(文 神立 尚紀) 戦時中の道徳律として広く知られる「生きて虜囚の辱めを受けず」は、つまり「捕虜になったら死ななければならない」ということだが、これは昭和16(1941)年1月、陸軍大臣だった東条英機が陸軍部内向けに出した「達」にすぎず、海軍はそれに縛られない。しかも、陸海軍には「俘虜査問会規定」という決まりがあり、捕虜になった者の処分を詮議する手続きが定められているから、捕虜になる可能性が考慮されなかったわけではない。

だが、「戦陣訓」など無関係なはずの海軍でも、捕虜になったときの心得や捕虜になった者の扱いが明文化されることはなかった。そのため、いざほんとうに捕虜になった者が生還した場合、対応が相手によって変わることがあった。ここではちょうど80年前、連合艦隊参謀長の中将が捕虜になり敵に重要機密書類を奪われた「海軍乙事件」と、それとは対照的に、捕虜になった下士官兵が自爆を強いられた「一空事件」についての話をしよう。

パラオへの激しい攻撃

昭和19(1944)年2月17日、18日と、太平洋の日本海軍の拠点・トラック島は米海軍機動部隊の艦上機による大空襲を受け、壊滅状態に陥った。トラックを叩いた米機動部隊は、その余勢を駆ってマリアナ諸島のサイパン島、テニアン島に来襲。トラックは以後、敵のマリアナ来攻を阻止するための最前線という位置づけになる。3月29日から、トラックは米陸軍の大型爆撃機コンソリデーテッドB-24の激しい空襲を受けるようになり、ラバウルや西部ニューギニア戦線から駆り集められた零戦隊が邀撃戦を繰り広げた。

トラックが敵機の攻撃にさらされている間にも、戦況はめまぐるしく変化している。

連合艦隊がトラックに代わる新たな内南洋(日本が国際連盟によって統治を委託されていた西太平洋の赤道付近に広がる島々。現在の北マリアナ諸島、パラオ、マーシャル諸島、ミクロネシア連邦)の拠点としたパラオは、昭和19年3月30日、31日と、敵艦上機による大規模な波状攻撃を受けた。

前日、索敵機による敵機動部隊発見の報告を受け、旗艦「武蔵」以下、連合艦隊遊撃部隊は洋上に退避して危うく難を逃れたが、出港準備の遅れたその他の艦船は34隻が撃沈され、あるいは損傷を負った。

パラオにいた第二〇一海軍航空隊の零戦20機、第五〇一海軍航空隊の零戦12機も敵の第一波空襲でほとんど全滅し、サイパンから応援に駆けつけた二六一空、二六三空零戦隊57機も、空戦と敵機の爆撃により全機を失った。

パラオに敵上陸の兆しがあると判断した連合艦隊は、司令部を旗艦「武蔵」から日本海軍基地のあるフィリピン・ミンダナオ島のダバオに移動させることを決め、31日夜、司令長官・古賀峯一大将、参謀長・福留繁中将以下の幕僚、司令部職員は、2機の二式大型飛行艇(二式大艇)に分乗し、あわただしくパラオを脱出した。それは、「逃げた」と言われてもおかしくないような素早さだった。

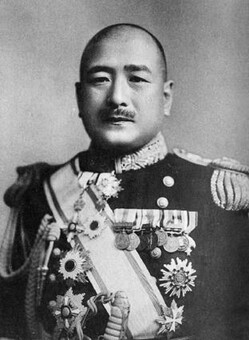

昭和18年6月24日、昭和天皇の「武蔵」行幸のさいの集合写真。前列中央に昭和天皇、その向かって左は高松宮(中佐)、木戸内大臣、永野軍令部総長。右は松平宮内大臣、嶋田海軍大臣、古賀連合艦隊司令長官が並ぶ

「海軍乙事件」の発生

だが2機の二式大艇は離水から1時間後、巨大な積乱雲に行く手を阻まれ、離れ離れになってしまう。やがて福留参謀長以下、司令部職員11名と搭乗員10名の乗った二番機はフィリピン・ミンダナオ島の北東端の陸地を発見。燃料の都合でセブ島に向かうが、機長が高度を見誤り、機体は着水に失敗、高度50メートルから墜落して海面に激突、炎上した。福留参謀長ら13名は海に放り出されたが、幕僚ら8名は機体とともに海中に没した。

海に投げ出された13名のうち1名は岸に泳ぎ着き、海軍部隊との連絡に成功。3名は力尽きて海に沈んだが、福留中将と作戦参謀・山本祐二中佐を含む9名は抗日ゲリラの舟に救助される。岸に着くと彼らは後ろ手に縛られ、米軍中佐のいる山中の司令部へ連行され捕虜になった。たまたまこのことを知らずにゲリラ討伐に来た日本陸軍独立混成第三十一旅団の大西精一中佐が率いる大隊が、4月12日に福留一行を救出した。

古賀長官の搭乗した一番機はそのまま消息を絶ち、以後80年、こんにちに至るまで機体の痕跡は見つかっていない。古賀は「殉職」したものと認定され、連合艦隊の指揮権は一時、南西方面艦隊司令長官・高須四郎大将が継承したが、5月3日、豊田副武大将が正式に古賀の後任の連合艦隊司令長官として親補された。

この事件は、古賀大将の前任の連合艦隊司令長官である山本五十六大将が戦死した「海軍甲事件」に続き、「海軍乙事件」と呼ばれる。

連合艦隊司令長官が行方不明になり、参謀長が敵に捕らえられたことを知った日本海軍の上層部、すなわち海軍省や軍令部は愕然としたという。「中将」という高位の軍人が捕虜になったことは前代未聞である。しかも同乗していた幕僚は、今後の海軍の作戦計画を詳細に記した、3月8日に作成されたばかりのZ作戦計画書や暗号書、司令部用信号書を携行している。これら最高機密である重要書類がもし敵に奪われれば、日本海軍の手の内がすべて敵に知られることになるからだ。

ゲリラ部隊の指揮官は、もとは鉱山技師としてセブ島で働いていたメキシコ生まれのアメリカ人、ジェームズ・M・クッシング(James M.Cushing)である。米政府は彼を陸軍中佐に任じ、抗日ゲリラを率いさせた。だからここのゲリラは米軍の指揮下にあったとみてよい。日本軍も「ゲリラ」とは呼ばず「米匪軍」あるいは「米匪賊」と呼んでいた。

福留は、ゲリラに対して偽名(セブ島ゲリラの戦記『タブナン』には「Admiral Furomei」と書かれている)を名乗っていたが、クッシングは彼を相当な大物とみて、オーストラリアのブリスベンにあった連合軍南西太平洋方面軍総司令官ダグラス・マッカーサー大将にその取扱いの指示を仰ぐとともに、「日本の暗号システムらしきものの入った重要書類ケースを押収した」ことを無線で報告している。いっぽう、クッシングは福留らに対しては機密書類についての訊問をしなかったという。福留らに「鞄に入っていたのが重要機密書類だと気づいていない」と思わせるための芝居である。

マッカーサーからの返電を待つ間にクッシングのゲリラ部隊は日本陸軍の大西大隊に完全に包囲され、全滅の危機に瀕した。そのため、クッシングは参謀長機の機長・岡村松太郎中尉を軍使に立て、囲みを解くことを条件に捕虜全員を日本側に引き渡した。その晩になって、マッカーサーよりクッシング宛てに、「捕虜をネグロス島のトロングに連行し、同地に向け急行している米潜水艦に引き渡せ」との指令が届く。それを見たクッシングは星空のもとで号泣したという。

最高機密の漏洩と処遇

その後、ドイツ人捕虜1名とフィリピンに潜入していた米軍中尉2名とともに、日本海軍の最高機密書類の入った鞄はネグロス島から潜水艦でブリスベンに運ばれた。

マッカーサーは日本語に堪能な日系二世の翻訳班にこれを訳させ、ハワイの米太平洋艦隊司令長官チェスター・ニミッツ大将に送った。ところが、海軍用語がふんだんに使われている文書を陸軍部隊が翻訳したものだから意味が通じず、ニミッツは改めてブリスベンから原文のコピーを取り寄せ、海軍の翻訳班に訳させてようやく理解できたという。ニミッツはこれを、指揮下の各海軍部隊に配布した。

マッカーサーは、作戦計画や暗号書が米軍の手に渡ったと知れば、日本海軍は暗号を急いで変更するだろうからと、翻訳のすんだ機密書類をもとの鞄に戻して、わざわざ潜水艦で福留機が墜落した海面まで運び、海に流した。こうして、その後の日本海軍の動きは米軍に予測され、先手、先手を打たれて敗北を重ねることになる。

中将の参謀長と中佐の参謀がゲリラの捕虜になった事態への対応に、海軍上層部は苦慮した。海軍は「戦陣訓」など関係ないから、捕虜になったからといって自決しなければならないという決まりも不文律もない。だが、不名誉であることには違いない。当時の国民感情から言っても、できれば公にしたくない出来事である。

東京に送還された福留中将と山本中佐は海軍省、軍令部から事情聴取ののち軟禁された。自決することを期待して、軍刀も拳銃も取り上げられなかったという。しかし2人は自決しなかった。

本来ならば捕虜になった者は海軍の「俘虜査問会規定」により査問にふされ、軍法会議にかけられるなどの処分を決定されなければならない。ましてや、軍の最高機密まで敵に奪われたとすれば、その罪は重い。しかし福留一行は、機密書類を奪われたことについて最後まで口を割らなかった。

2人の処置に窮した海軍上層部がとりまとめた、「乙事件関係者ニ対スル処置ノ件(昭和十九年四月二十四日人事局長通牒)」という文書がある。まわりくどく矛盾に満ちた悪文で、そのまま引用するとややこしいので要約すると、その要旨は、

「福留中将一行を捕えたのは敵の正規軍ではなくゲリラであるから、捕虜にはあたらない。ゲリラに囚われた9名全員を不問に付し、査問にもかけない」

ということだった。ゲリラとはいえ米陸軍中佐が指揮する敵の軍事組織に捕まって「捕虜にはあたらない」というのは、奇妙な理屈というほかない。海軍は、福留一行を軍法会議にかけることも予備役に編入することもしなかった。それどころか、司令部の失態を糊塗するかのように、6月15日付で、福留を新編された基地航空部隊・第二航空艦隊司令長官の要職に栄転させたのである。

生涯シラを切り通す

「艦隊司令長官」は、天皇が自ら任命する「親補職」だ。福留を栄職につければ、まさか捕虜になったとは思われまいという、常識を逆手に取った姑息な迷案だった。これでは海軍の体面を汚すことを恐れるあまり、捕虜になった事実を隠蔽して天皇をも騙したことになる。ひとつ嘘をつくと、辻褄を合わせるために次々と嘘の上塗りをしなければならない。福留としても、こうなっては海軍が天皇と世間を欺いた嘘に乗るしかなかっただろう。このとき、海軍大臣と軍令部総長を兼務していたのは、のちに極東国際軍事裁判でA級戦犯に指定され、無期懲役の判決を受ける嶋田繁太郎大将である。

第二航空艦隊司令長官となった福留はその後、敵機動部隊撃滅の「大虚報」を生み大敗を喫した台湾沖航空戦を経て、フィリピンでは第一航空艦隊司令長官・大西瀧治郎中将とともに特攻作戦を指揮する立場になった。捕虜になった前歴を隠して、前途有為な若者を次々と死地に送り込んだのだ。私がインタビューを重ねた生き残り特攻隊員(敵艦と遭遇できず生還した人たち)のなかには、大西中将、福留中将の二人に見送られて出撃したことのある人が何人かいたが、皆、

「出撃前の整列のとき、大西中将は特攻隊員一人一人の手をしっかりと握り、じっと目を見て『頼んだぞ』と言う。その握手には心がこもっていた。しかし福留中将の握手はおざなりで、隊員と目も合わさなかった」

と、口をそろえるように回想していた。

戦争が終わったとき、大西は若者たちを特攻で死なせたことを謝罪し、世界平和を祈念する遺書を遺して自決したが、福留はこのときも自決しなかった。シンガポールで終戦を迎え、英軍の戦犯として禁固3年の判決を受け、出所後はさまざまな批判を浴びながらも旧海軍の「長老」の一人として元海軍士官、海上自衛隊の親睦団体である「水交会」理事長や記念艦「三笠」保存会理事、防衛庁顧問などの名誉職に就任。昭和26(1951)年、日本出版協同から『海軍の反省』、昭和46(1971)年には時事通信社より『海軍生活四十年』などの著書を出版している。

『海軍生活四十年』が刊行された頃には、「海軍乙事件」で重要書類を奪われ、これが米軍の作戦に役立ったことは、すでに旧海軍関係者の間で周知の事実だった。それでも福留は同書のなかで、

〈そんなことは絶対にあり得ない。飛行艇は五十メートルの高さから墜落し、たちまち猛烈な炎を上げて一晩中燃えていた。(中略)命からがら助け上げられた私達がそんな書類など持って上がるはずはない。明らかに誰かが為にする作為に違いない〉

と、あくまでも白(しら)を切り通した。昭和46(1971)年2月6日死去、享年80。

福留とともにゲリラの捕虜となった作戦参謀・山本祐二中佐は、昭和19年5月1日付で大佐に昇進、8月には第二艦隊参謀になり、昭和20年4月7日、戦艦大和が米軍機に撃沈されたさいに戦死した。享年42。

「生きて救出を待つ」

捕虜になって「栄転」した福留の処遇と対照的なのが、開戦後ほどなく、九六式陸上攻撃機で台湾からフィリピンの米軍基地爆撃に出撃した陸攻搭乗員たちに対する処遇である。

昭和16年12月12日、クラーク飛行場爆撃に出撃した第一航空隊の九六式陸上攻撃機36機は、目標上空が密雲に閉ざされていたため二手に分かれ、一隊は別の目標に向かい、もう一隊は雲の下まで降下して300メートルの低高度から米軍飛行場を爆撃した。

このとき、低高度爆撃をしたうちの1機が対空砲火に被弾し、アラヤット山のふもとに不時着した。搭乗員は下士官兵ばかりで機長・原田武夫一飛曹以下8名。主操縦員・原田一飛曹、副操縦員・徳田英利一飛(一等飛行兵)、偵察員・白井嘉孝二飛曹、西田利穂一飛、電信員・首藤勘市三飛曹、渡辺禎銀一飛、搭乗整備員・清野五郎二整曹、三浦浅吉二整曹。防衛省防衛研究所に残る「第一航空隊戦闘行動調書」には、この日の被害「不時着1」と記録されている。

だが、彼らは生きていた。

それ以前の支那事変のときは、もし不時着して中華民国軍や共産匪に捕らわれたら、拷問を受け、生きたまま手足を切断されたり眼をつぶされたりしてなぶり殺しにされると言われていた。そのため、被弾して帰投不能と判断したら敵陣に自爆するのが不文律となっていて、搭乗員はいざというときの自決用に拳銃も携行した。しかし、いざ対米英戦が始まる段になると、自爆や自決はせずに友軍の救出を待て、という考え方が提唱されるようになった。長期の消耗戦が予想される上に、一人前の搭乗員を養成するには何年もの時間と莫大な国家予算がかかるからである。真珠湾攻撃でも、結果的に救出された例はなかったが、被弾機が不時着する島が定められ、待機した潜水艦が救助にあたる計画だったし、フィリピンや東南アジアの場合、攻撃目標はいずれ日本軍が占領する予定だったから、「生きて救出を待つ」ことには合理性があった。

開戦時、第一航空隊が属する第十一航空艦隊参謀長だった大西瀧治郎少将(当時)は、指揮下の航空隊を通じて全搭乗員に対し、

「不幸にして被弾し、飛行不能に陥っても決して自爆などしてはならぬ。生き抜いて上陸してくる友軍に合流し、原隊に戻って再度のご奉公をするように」

という趣旨の指示を伝えた。これは私がかつてインタビューした何人もの関係者の回想が一致することから間違いないと思われる。原田一飛曹機は、大西参謀長の言葉どおり死に急ぐことなく不時着したのだ。原田機の搭乗員8名は山中でフィリピン人に捕えられてマニラに送られ、アメリカ人とおぼしき人物から訊問を受けたが、やがて上陸してきた日本陸軍部隊に救出された。

「単機で敵高角砲陣地に自爆せよ」

――ここまでの経緯は、のちに福留中将一行が捕虜になり、友軍に救出されたのと大差ない。しかし、原田機の8名にくだされた処断は、のちの福留中将とは全くちがう過酷なものだった。昭和17(1942)年1月8日、台湾に戻った彼らは身柄をフィリピンのダバオに進出していた十一航艦司令部に送られ、航空艦隊、航空戦隊、航空隊の幹部から訊問を受けた。原田たちの処遇について、大西参謀長は不問に付すことを主張したと伝えられるが、結局、判断は十一航艦司令長官・塚原二四三(にしぞう)中将に委ねられた。塚原中将がくだした決定は、

「原田機の搭乗員が捕虜になった件については外部に漏らさず、艦隊内部で処理する。攻撃に参加させ、名誉回復の機会を与え、最後には自爆させる」

というものだった。

原田機はその後、オーストラリアのダーウィン空襲、チモール島クーパン爆撃、さらにラバウルに進出して東部ニューギニアの連合軍拠点であるポートモレスビー空襲などに参加。出撃するときは敵戦闘機にもっとも狙われやすい編隊の最後尾機となるのが常だったが、その都度、不死身のように生還する。だが、原田機がなかなか自爆しないことに業を煮やした一空飛行長・松本眞實少佐は、3月31日、ニューギニアのラエ基地で、原田機に最後の命令を下した。

「単機で敵陣地を爆撃、戦果を確認し、敵高角砲陣地に自爆せよ」

というものである。3月31日、ただ1機でスタンレー山脈を越え、ポートモレスビーに飛んだ原田機は、一空本部に「爆撃終了、全弾命中」「ワレ今ヨリ自爆セントス 天候晴レ」と電文を発したのを最後に連絡が途絶えた。この原田機の悲劇は「一空事件」とも「原田機事件」とも呼ばれ、南方作戦に従事していた航空隊員の間ではよく知られた話だったが、内々に処理されたために、公文書である「一空戦闘行動調書」には、「爆撃終了ノ電ヲ発信セルママ〇(一字不明)後消息ヲ絶テリ」と記されているのみである。「海軍乙事件」が起こったのは、原田機が自爆させられた日から奇しくもちょうど2年後のことだった。

海軍は、敵地上空で勇敢に戦った末に捕虜になった一空の「下士官兵搭乗員」に対しては、その事実を隠蔽するため、きわめて陰湿な方法で存在を抹消した。それなのに、のちに敵上陸を恐れてパラオを逃げ出した挙句に捕虜になった「連合艦隊参謀長」については、不問に付したばかりか、捕虜になった事実を隠匿するために栄転までさせた。

「上には甘く、下に厳しい」旧海軍のこの体質は、80年後の現代にも、さまざまな組織のなかでしつこく生き続けているのではないだろうか。

マネー現代

関連ニュース

- 【写真】敵艦に突入する零戦を捉えた超貴重な1枚…!

- 「生還不能の新兵器」で多くの部下を死に追いやった「司令部の無能ぶり」

- 「神風特別攻撃隊」出撃の12年前…誰よりも早く「人間魚雷」を発案していた謎の男がいた!

- 不可避の「死」に意味を見出そうとした…「神風特別攻撃隊」の指揮官が報道班員にだけ語った「思いのたけ」

- 「真珠湾を生き延び、特攻で戦死した」飛行機乗り…彼が「壮絶な戦場」で目にしていたもの

最終更新:3/31(日) 5:02

注意事項

- Yahoo!ファイナンスについて

- 株式、国内指数、ETF、REIT等

- 世界の株価指数

- 米国株

- FX経済指標

- 投資信託

- 時系列

Copyright © 2024 KODANSHA 記事の無断転用を禁じます。

© LY Corporation